曹中杨老人站在曹建民家猪圈门外的石磨前

曹中杨老人在曹华成家石磨前讲述关于石磨的故事

1943年,抗大四分校政治部部分干部在淮宝县曹王庄

散落在曹庄村各处的大石磨

核心提示

抗战时期,新四军二师五旅和抗大四分校驻扎在淮安市洪泽区朱坝街道曹庄村(原淮宝县曹王庄)的历史,在曹庄村的老人中,一直口口相传。

经多方打听得悉,曹庄村7组有位叫曹中杨的老人,对那段历史比较了解。我便迫不及待找到老人家中,曹中杨老人如同打开了存封已久的话匣子,滔滔不绝地讲述了他的亲身经历以及他父亲在世时讲给他的往事。一幅幅新四军二师五旅和抗大四分校在曹庄村驻扎期间的历史画面,终于向我徐徐展开……

驻扎

当年遗留下来的老物件,见证那段历史的知情者,遗留在他们脑海里的历史记忆,像一座深埋于地下的金矿,令我神往,让我痴迷。

我曾经独自到曹庄村,走访过一些生活在那个年代的老人,想记录下那段历史的前因后果、沧桑经历。终因有的老人思维不清无法交流,有的老人知之甚少而作罢。

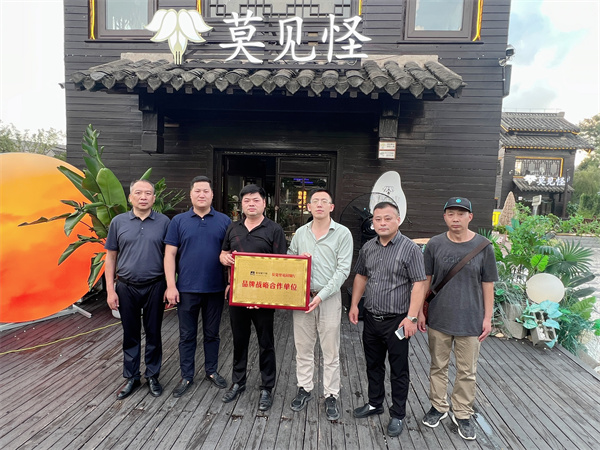

后机缘巧合接触到曹中杨老人,他带我看了一件件饱经岁月沧桑、历经风雨侵蚀的大石磨、石碾等老物件,非常清晰、详细地讲述了新四军二师五旅和抗大四分校驻扎在曹庄村的历史,让我非常欣慰。

现年83岁的曹中杨老人,曹庄村7组人,身体健康,耳聪目明,记忆力强,讲话口齿伶俐。他的父亲,当年是曹王庄农委(相当于村会计)。他的口述中,有他的亲眼所见,亲身经历,也有的是他父亲生前经常说,无形中留在他记忆里的往事。

1941年,新四军二师五旅、抗大四分校刚到曹庄村时,人员先分散居住在群众家里,后来自己动手建了相对固定的住所。驻地房屋,东至曹庄村原7组曹加华家,西至原6组李义江家(东西宽80米左右);南至曹加华家,北至现在曹庄村村部后面的小河边(全长约213米)。从曹加华家到现曹庄村村部南边的河边(南北长约100米)为部队营房。有房屋30间左右,由南到北第一排为毛竹搭建的简易房屋,草席子当屋顶,还有部分帐篷。其他房屋为稻草缮的屋顶(当时本地不长水稻,稻草是从岔河运来的),房屋用木材做梁。墙壁由芦材、高粱秸秆扎成把子裹上稻草,一一紧挨排列起来,用细草绳子固定,再用烂泥巴在内墙涂抹而成,质量较差的一脚能踢出一个洞。有的内墙还没有用烂泥抹。

部队在曹建民家屋后,砌一口砖井,因水质比较咸而废弃。后来,又在东边曹加华家屋后挖了一口土井。井口上担了两块从高良涧镇龙庙村庵上拆来的门槛石(当时门槛石约有2米长,宽约50厘米),让人方便取水。

部队医院先设在曹中学家里。电话总机房、电台安置在现在曹中杨家居住的住宅处(以前是曹中杨四爹家住宅),当时没有通电,依靠战士手摇发电。电话、电台在堂屋一张长条桌上呈一字排开。曹中生家屋后建有大礼堂,建筑材料有木料和毛竹。木料有的是从高良涧乡龙庙村的庵上拆来的,室内能够容纳400-500人。东南、西北各留一处大门,室内西头设一处讲台,台下有一排一排简易的凳子。

寻找到12盘大石磨、两件石碾子

证物

当年,曹庄村只有500多口人,100余户,2500亩耕地。农田耕种主要依靠人、牛,没有牛的家庭,需用3个男工才能换一天牛工。人均近5亩耕地,一亩地只产45斤左右小麦,实属广种薄收。那时军民关系非常融洽,群众积极为部队提供后勤保障。曹庄村曾有44盘大石磨子,专门负责为二师五旅和抗大四分校所属部队加工粮食。每天由村里人曹荣山,帮助部队的司务长老鹤(谐音),具体负责群众粮食领取、加工以及上交面粉的相关事务。推磨主要靠人工,少数人家中用驴推。人工每天只能推3斗粮食(现折合近50斤),驴每天能推8斗粮食(现折合近120斤)。每100斤玉米,按照规定上缴符合要求的玉米面85斤。100斤小麦上缴小麦面(分白面、红面)65-70斤,剩余的部分作为加工酬劳,归加工户所有。

根据《洪泽革命史选刊》第七辑第106页记载:1941年6月,抗大四分校从泗洪管镇迁到淮宝县的仁和集、曹王庄一带,校长还是彭雪枫,副校长陈锐霆。彭雪枫同志牺牲后,校址于1944年10月12日,又迁到洪泽县半城,学校改名为“雪枫军政大学”。

曹中杨老人在讲述那段历史时,言语中流露出激动,表情上显示出自豪,内心里激荡着骄傲,让我感同身受。

现曹庄村改善农民住房条件,集体搬迁工作已经开始,旧房屋拆除工作正在紧锣密鼓地进行。时不我待,我必须与房屋拆除清理工作争时间、抢速度,开展文物寻找工作。我将首选目标锁定为寻找大石磨。

曹中杨很肯定地告诉我,他家屋后的一户人家中就有一盘大石磨。他领着我到曹华成家,果真看到门前路边的那盘一部分被杂草覆盖,一部分已经陷入泥土的石磨。我仔细观察,石磨完好,磨齿清晰可辨。在我们与曹华成谈话中,无意间了解到,他家门前的这石磨原本是曹中志家的。于是,我们顺藤摸瓜在曹中志家寻找到第二盘石磨。

在接下来几天的日子里,我们在村民房前屋后杂草丛中、水码头、猪圈等处,陆续寻找到12盘大石磨、两件石碾子等物。

为了找到文献资料证实新四军二师五旅和抗大四分校驻扎在曹庄村的真实性,我四处打听,八方求援,上网查询,翻阅文献。洪泽区委宣传部原副部长夏宝国,给予我很多的帮助,并提供长江文艺出版社2007年8月出版、由迟浩田题字的《彭雪枫将军家书》一书,帮助我找到了答案。彭雪枫将军写道:“时刻在思念着的琼:27日上午安抵达朱家坝西南曹王庄抗大校部。”6月5日一封家书中写道:“群:我于本日(5日)返抵淮宝抗大四分校,陈刘邱诸同志均见面。”还有摄于1943年抗大四分校政治部部分干部于曹王庄合影的照片。

军民鱼水情

难忘

曹中杨老人说,现在从曹庄村村部前面的小河,到村部后小河(包括河在内南北长约103米);东至村部东边小河,西至曹廷志家西边夹沟(东西长约105米),是部队训练的操场。被部队占用的农户的土地,是免除完粮任务的。

正常情况每天早晨许多群众还在睡梦中,部队就出操了,“1-2-3-4、1-2-3-4”的口号喊得震天响。白天训练刺杀、投弹、跨越障碍等。现曹庄村村部公开栏位置,是当年设置训练障碍的地方。经常看到部队训练时,士兵们能从一人多高的墙上轻松地翻越过去。

战马训练时,新四军战士用小竹篙子在马蹄上轻轻敲敲,口中“卧、卧、卧”地下命令,马就听懂人话卧倒在地上一动不动。每天早、晚,战士都会牵着马在村庄周围遛马。部队晚上还开会、学习……

在生活方面,部队刚来时比较艰苦,吃的主要是高粱面、杂粮,后来条件逐渐好转,能吃到白面馒头了。

部队穿的鞋子由村里组织群众手工做,村干部每次根据各户成年妇女多少,分配给5-10双做鞋任务,当时叫“慰劳鞋”。每次完成“慰劳鞋”任务后,部队还会请老乡吃饭,表示感谢。

在极度困难的时期,部队每次打胜仗了,地方群众总会组织起来敲锣打鼓庆贺,慰劳部队官兵,军民之间的“鱼水之情”,令人终身难忘。

有位任(谐音)团长刚来时,住在6组曹长来家堂屋里,他有两个警卫员,一个叫小袁,另一个叫小龚。在马棚村抗击日本鬼子的战斗中,任团长骑的枣红马被打伤了无法行走。可怜的马儿从斜河子(一条从淮宝县双沟乡通往岔河乡的河道,叫四十里长河)的泥水中一路艰难地爬回来,有7-8里路。听说那匹马曾经救过任团长的命。

1942年,成钧旅长在曹中杨家(当时他家房屋是南北方向)北头房里结婚。他老婆当时在部队里,踩缝纫机做军装。结婚那天,因曹廷谋(曹中杨的三叔)与成钧旅长关系特别好,还特地到新娘房里去闹房。婚后,成钧夫妇住到6组曹廷才家前屋里,婚房用于加工部队服装。成钧夫妇有了孩子,由曹中国的奶奶专门负责照看。小孩子刚学走路时,她用一根部队用的绑带,捆在小孩子的腰间,两手拉住绑带帮助小孩子练习。

一次,曹中杨与曹中华两人为了争抢着逮小鸡子玩,曹中华不小心一脚踩到其父亲磨好的割麦刀上,脚掌被划了一道很深的口子,鲜血直流。曹中华父亲见状,急忙将他抱到部队的医院治疗,脚治好了还没有收一分钱,让曹中华父子至今还难以忘怀!

1944年10月的一个夜里,部队奉命悄悄离开了曹庄村。(王生标)

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 |

社会频道

|

社会频道